Literasi Nadinya Pengetahuan, Minim Literasi Berarti Petaka

Literasi adalah denyut kehidupan pengetahuan. Membaca dunia, bukan sekadar membaca kata, ia menjadi nadi yang mengalirkan kesadaran, logika, dan kebijaksanaan dalam diri manusia.

Seseorang yang melek literasi mampu memahami bukan hanya teks, tetapi juga konteks; bukan hanya membaca kata, tetapi juga membaca dunia.

Menurut Paulo Freire (1970) dalam Pedagogy of the Oppressed, literasi merupakan “tindakan pembebasan,” sebab melalui kemampuan membaca dan memahami dunia, manusia mampu menyadari realitas hidupnya, lalu mengubahnya ke arah yang lebih baik.

Maka, rendahnya literasi bukan sekadar masalah teknis membaca dan menulis, melainkan pertanda melemahnya kesadaran sosial dan intelektual suatu bangsa.

A. Lebih dari Sekadar Membaca dan Menulis

Dalam pengertian modern, literasi telah berkembang melampaui kemampuan dasar membaca dan menulis.

UNESCO (2006) (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) yaitu Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

UNESCO mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk “mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomunikasikan, dan menghitung, menggunakan bahan tertulis dalam berbagai konteks.”

Artinya, literasi adalah kemampuan berpikir kritis dalam mengakses dan menggunakan informasi, baik dalam bentuk teks, data, maupun media digital.

James Gee (1996) menambahkan bahwa literasi juga mencakup “praktik sosial dan budaya” yang membentuk cara seseorang menggunakan bahasa dan makna.

Dengan demikian, literasi bukan sekadar aktivitas intelektual, melainkan juga kesadaran sosial dan budaya yang menentukan cara seseorang berinteraksi dengan dunia.

B. Ragam Literasi di Era Modern

Kemajuan zaman menuntut manusia untuk memiliki berbagai jenis literasi agar mampu bertahan dan berkembang. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Literasi Dasar yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebagai pondasi utama.

2. Literasi Informasi yaitu kemampuan menilai dan menggunakan informasi secara bijak; membedakan fakta dari opini atau hoaks.

4. Literasi Sains yaitu kemampuan memahami konsep ilmiah untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti.

5. Literasi Finansial yaitu keterampilan mengelola keuangan pribadi dengan bijak.

6. Literasi Budaya dan Kewargaan yaitu kemampuan memahami nilai dan norma sosial untuk hidup harmonis dalam masyarakat majemuk.

Seperti dikatakan Paul Gilster (1997), literasi digital misalnya, bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga “berpikir kritis terhadap informasi dalam dunia digital.”

C. Tujuan Literasi: Mencerahkan, Bukan Sekadar Mengerti

Literasi pada hakikatnya bertujuan untuk memberdayakan manusia. Ia menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, membentuk karakter, dan meningkatkan kualitas hidup.

Menurut Kern (2000), literasi adalah “proses partisipasi budaya dan keterlibatan kritis terhadap makna.” Dalam arti ini, literasi bukan hanya alat memahami informasi, tetapi juga sarana membentuk identitas dan kesadaran sosial.

Orang yang literat tidak mudah terombang-ambing oleh arus opini, tidak gampang terseret hoaks, dan mampu berargumentasi dengan nalar yang sehat.

D. Tantangan Literasi di Tengah Banjir Informasi

Ironisnya, di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan literasi masyarakat justru menurun. Kita hidup di era yang oleh banyak pakar disebut information overload, di mana informasi melimpah, tetapi pemahaman menipis.

OECD (2020) (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau dalam bahasa Indonesia disebut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.

OECD mencatat bahwa literasi menjadi indikator penting dalam menentukan daya saing dan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Masyarakat dengan tingkat literasi rendah akan tertinggal dalam inovasi, ekonomi, dan peradaban.

Di Indonesia, tantangan literasi meliputi rendahnya minat baca, maraknya disinformasi digital, serta kesenjangan literasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Kondisi ini menjadi alarm bahwa literasi bukan lagi sekadar kebutuhan akademik, tetapi urusan keberlanjutan bangsa.

E. Menyalakan Cahaya Literasi

Upaya meningkatkan literasi tidak harus dimulai dari hal besar. Ia bisa tumbuh dari kebiasaan sederhana, seperti membaca 15 menit setiap hari, menulis refleksi pendek, atau mendirikan perpustakaan mini di rumah.

Gerakan literasi komunitas berupa pojok baca di warung kopi, balai, sekolah, taman, mall, rangkang atau rumah ibadah, adalah bentuk nyata bahwa literasi bukan hanya milik kaum akademik, tetapi milik setiap warga yang ingin tercerahkan.

Sebagaimana diungkapkan Kaestle (1985), “Literasi adalah alat untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan melaksanakan kewargaan.” Artinya, literasi adalah tanggung jawab sosial, bukan hanya kemampuan individual.

F. Cahaya yang Tak Boleh Padam

Literasi adalah cahaya pengetahuan yang tak boleh padam. Ia mengajarkan manusia untuk berpikir sebelum percaya, meneliti sebelum menilai, dan memahami sebelum berbicara.

Masyarakat yang literat akan tumbuh sebagai bangsa yang beradab; sedangkan masyarakat yang abai terhadap literasi perlahan berjalan menuju kegelapan, kehilangan arah, kehilangan logika, dan kehilangan jati diri.

Sebagaimana Freire (1970) berpesan, “Membaca dunia mendahului membaca kata.” Dan di sanalah sejatinya literasi hidup: bukan hanya di buku, tetapi di cara kita memahami kehidupan. (*)

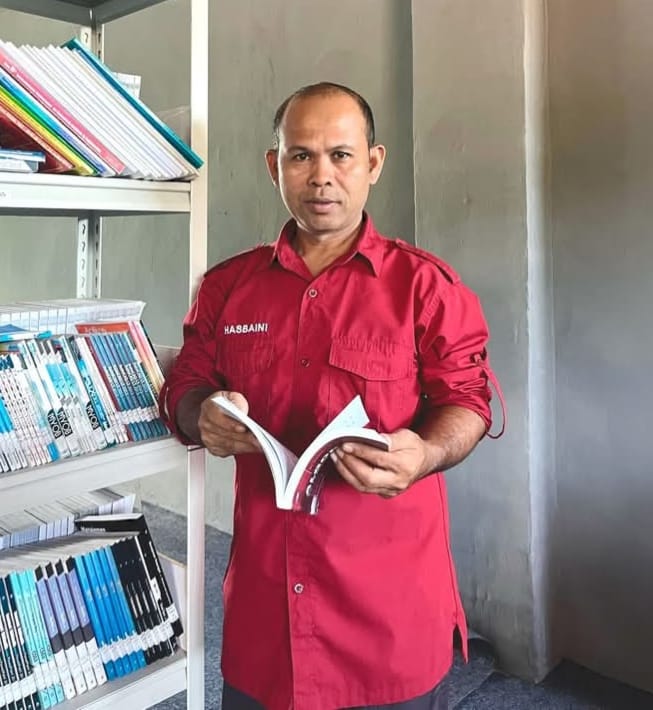

Oleh: Hasbaini SPd MPd

Dosen Politeknik Aceh Selatan dan Pegiat Literasi

Email: hasbainibean@gmail.com